Di cosa parla questo articolo?

I playoff NBA 2018 hanno rappresentano una delle attrattive maggiori all’interno del fitto calendario degli sport americani, e tutto ciò è ancora più vero quest’anno, considerati i risultati di ascolto lusinghieri fatti registrare alla fine della stagione regolare.

Un successo che diventa ancora più evidente se si considera, ad esempio, la malandata NFL, che nell’ultimo Superbowl ha registrato gli ascolti più bassi negli ultimi nove anni. Ora che la competizione è entrata nel vivo con l’inizio dei Playoff, allora, ci si può chiedere quali lezioni di comunicazione si possano apprendere da un mondo che, ormai, ha travalicato da tempo i confini sportivi.

La creazione di una cultura

Uno dei concetti più utilizzati all’interno degli sport americani è quello di cultura, un insieme di valori e modi di fare che caratterizzano una singola squadra sia sul lato sportivo che su quello della comunicazione.

I Detroit Pistons degli anni ’80, ad esempio, erano i “Bad Boys” della NBA, i ragazzacci terribili che grazie a gesti al limite del regolamento e al talento di Isaiah Thomas riuscirono a imporre un nuovo modo di intendere la pallacanestro. Quella cultura fatta di giocate dure e a volte scorrette incontrava in maniera perfetta la Detroit che, progressivamente, vedeva svanire il sogno motoristico dei primi del novecento a favore dell’arrivo delle case giapponesi.

Non è un caso se, per molti anni, il fulcro della comunicazione della squadra è stato il claim “Going to work every night”, a ricordare la vocazione operaia della città e il carattere tosto che la sua squadra doveva avere. Quando una franchigia riesce ad avere un’identità, allora, il passo successivo è quello di riuscire a comunicare in maniera chiara il messaggio.

I Brooklyn Nets, ad esempio, sono al momento una delle squadre più disastrate della lega, ma il loro video introduttivo delle partite della stagione 2017-18 identifica appieno il concetto di cultura all’interno dell’opera comunicativa applicata al basket:

una squadra un po’ sfigatella, ma comunque figa

La creazione di una cultura sembra prevedere uno continuo scambio di influenze tra una città e la sua franchigia, in una contaminazione che trasforma i ruoli a seconda delle occasioni. Se, ad esempio, nel caso dei Portland Trail Blazers è la squadra che consente alla città di avere un soprannome (“Rip City”), per i Miami Heat è il contrario, visto che per celebrare il carattere frizzante della città la squadra ha giocato con una maglia in edizione limitata in stile Miami Vice (che è, oggettivamente, la cosa più bella mai vista su un campo da basket).

ribadisco: la cosa più bella mai vista su un campo da basket

Una franchigia, un claim

Questo intenso lavoro sulla creazione di una identità che possa essere utilizzata sia per parlare della squadra che della città viene amplificato in maniera esponenziale durante i playoff attraverso alcuni elementi comunicativi ben precisi. Ogni squadra, ormai, identifica un claim da utilizzare nelle partite più importanti della stagione che dovrebbe sintetizzare al meglio la propria cultura.

Un elemento comunicativo che, evidentemente, non si ferma alla sola presenza durante le partite, ma viene declinato in hashtag e utilizzato come sintesi di un messaggio. Le strategie utilizzate per ideare il claim delle squadre può variare, ma in generale alcune delle vie utilizzate sembrano essere:

1) puntare sulla forza della squadra: è il caso dei Golden State Warriors, che da anni utilizzano il claim “Strength in Numbers”, facendo leva sui risultati senza precedenti ottenuti dalla franchigia, affiancando l’hashtag #DubNation, dove “Dub” indica l’inizio di W, ovvero vittoria.

2) puntare sull’epica classica “noi contro tutte le avversità”: è il caso dei Boston Celtics, squadra bersagliata dagli infortuni, che quest’anno gioca i playoff senza i giocatori migliori e che, comunque, sa rialzarsi dopo ogni batosta: #CUsRise

quei Celtics avevano qualcosa di speciale

3) dare importanza ai tifosi: è il caso dei San Antonio Spurs, con il semplice #GoSpursGo, ma anche degli Houston Rockets, con “Run as One”

4) puntare sulle caratteristiche geografiche: anche quest’anno, ad esempio, i claim dei Toronto Raptors sono “We The North” e “North Over Everything” (magari cavalcando un po’ la retorica di Game of Thrones), mentre i Miami Heat hanno confermato l’ormai classico “White Hot”. I Minnesota Timberwolves, che tornano nei playoff dopo 14 anni, scelgono invece “All Eyes North” (una scelta che, tutto sommato, non brilla proprio per originalità).

5) buttarla un po’ sul drammatico: alcune franchigie scelgono frasi di un certo impatto come “Unite or Die” (Philadelphia 76ers) o “Defend The Land” (Cleveland Cavaliers).

Nel periodo dei playoff, inoltre, la comunicazione diventa ancora più ridondante e multicanale grazie alla comparsa delle maglie celebrative dedicate proprio alla post-season. Questi pezzi da collezione vengono messi a disposizione dai tifosi durante le partite e vendute in tutto il mondo.

fonte: nba.store.com

Anche questo specifico canale di comunicazione presenta un suo preciso storytelling, che unisce squadra e tifosi in maniera imprescindibile durante i momenti più concitati delle partite di post-season. Questa, almeno, è l’idea che dà questo breve spot dedicato ai Golden State Warriors e ai suoi addetti impegnati a far sì che ogni componente del pubblico abbia la sua bella maglietta. Emblematico, in questo senso, lo specifico passaggio dove la ragazza protagonista dello spot parla del legame che unisce squadra e tifosi:

When you put on the shirt and everybody is matching, I feel like we are kind of bonded, it’s like we are all in it together.

adoro questi spot

Un messaggio che sostanzialmente, certifica l’unione quasi indissolubile tra tifosi e squadra, dove con squadra si intende un soggetto economico con un suo background narrativo che deve fare profitto attraverso il basket. Si tratta di una dinamica simile a quella identificata da Diego Fontana nel suo interessante articolo di poco tempo fa:

Se è sostenibile dal prodotto, interessante e corretta per il segmento di persone a cui si rivolge, la storia diventerà sempre più solida, più certa, più esistente per le persone, fino a che il legame storia-prodotto sarà indissolubile.

È possibile pensare a questi claim e hashtag come la punta di diamante di uno storytelling che, ogni anno, si rinnova pur rimanendo fedele a sé stesso, creando in questo modo una identità precisa per ogni squadra.

I giocatori attirano, la lega conquista

Ogni squadra presenta dunque una cultura e una identità di brand piuttosto precise, cui si affianca l’opera comunicativa della lega. In questo senso, da anni si è scelto di puntare su uno storytelling che unifichi l’esperienza di fan e franchigie. La campagna “This is Why We Play”, iniziata nel 2015, raccontava brevemente le storie di alcuni dei giocatori più famosi della lega. Emblematico, ad esempio, il caso di Isaiah Thomas, giocatore alto solo 1,75 m che ha saputo ritagliarsi un suo spazio di primo piano all’interno della NBA.

una bellissima storia – putroppo dopo il 2018 non è andata benissimo

All’inizio della stagione 2017-18 la campagna, creata da Translation LLC, è confluita nel nuovo claim “I’m Why”, una sorta di continuazione dell’opera di comunicazione precedente che consente una flessibilità ancora maggiore. I’m Why può essere la risposta a numerose domande implicite, e permette di ottenere risultati incisivi a partire da contesti differenti, concentrandosi non solo sulle singole storie dei giocatori ma anche delle comunità sorte intorno alle squadre. Tra i tanti, il video dedicato agli Utah Jazz appare quello più interessante per diversi motivi:

un giochino sempre più globale

1) tra le 30 squadre della lega, localizzate negli Stati Uniti e in Canada, gli Utah Jazz presentano una delle più alte percentuali di giocatori non americani (quasi il 50%). Un trend, questo, che aumenta di anno in anno in tutta la NBA, e non che può che far seguire un maggiore interesse anche da parte di nazioni estere. Tutto ciò rappresenta un fattore di crescita che altri sport americani, primi tra tutti il football, non possono vantare e neanche sperare di imitare, a causa anche della limitata diffusione del gioco e delle sue regole.

2) il claim “There’s A reason Jazz Is a Universal Language” (e la risposta implicita non può che essere “I’m Why”, ovvero il basket), sintetizza al meglio il ruolo moderno della NBA, capace di offrire un prodotto capace di affascinare spettatori/consumatori appartenenti a diverse nazioni.

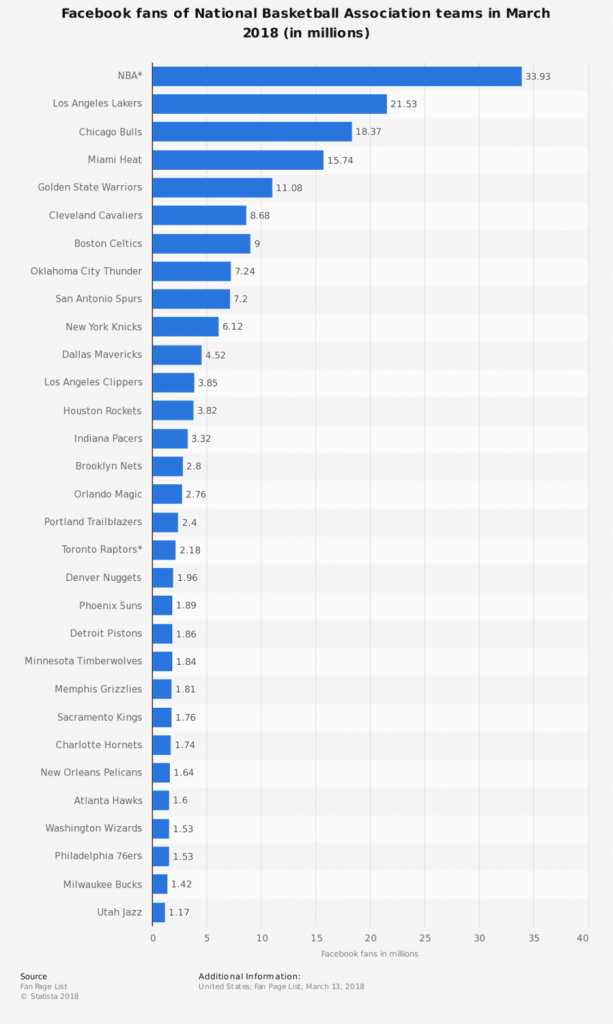

3) fa comprendere che l’interesse verso la NBA non riguarda spesso una singola squadra, ma la lega nel suo complesso. Se si guardano i dati relativi al coinvolgimento dei fan verso le varie squadre espresso su Facebook, proprio gli Utah Jazz risultano ultimi, mentre l’account principale della lega svetta di gran lunga su tutte le altre squadre.

fonte: statista.com

4) le squadre con la cultura più conosciuta prevalgono su quelle con giocatori esteri. È grazie all’eredità lasciata da Magic Johnson e Kobe, così come da Michael Jordan, che Los Angeles Lakers e Chicago Bulls risultano ancora così popolari, e nonostante siano state protagoniste di stagioni piuttosto anonime. I Golden State Warriors, che solo negli ultimi anni sono tornati alla ribalta, non salgono neanche sul podio delle squadre più seguite.

La trasformazione della NBA in un business globale

Una delle frasi di circostanza ascoltate dopo ogni trade che coinvolge giocatori di primo piano è che il basket è prima di tutto un business. DeMarcus Cousins, all’epoca dello scambio che lo portò dai Sacramento Kings ai New Orleans Pelicans, si espresse in questo modo:

I’ve tried to understand the situation but what I came to is this is a business. So I’m not sour, I’m not mad, I don’t have any ill feelings, this is a business.

La conseguenza primaria di questa percezione è che se il basket è un business, ha bisogno di essere redditizio, e per essere redditizio deve essere appetibile. Per essere appetibile, evidentemente, deve essere in grado di proporre un’immagine di sé che sia in grado di rivolgersi a un target che, come dimostra il caso degli Utah Jazz, negli ultimi anni si è allargato anche ai mercati internazionali. Uno dei modi per capire se e quanto tutto ciò è vero è andare a dare un’occhiata alle vendite delle magliette dei vari giocatori:

fonte: nba.store.com

Nei primi 11 posti della classifica relativa alle magliette più vendute nella stagione regolare appaiono ben quattro giocatori stranieri, provenienti peraltro da diversi angoli del mondo. Kristaps Porzingis è lettone, Ben Simmons australiano, Joel Embiid camerunense e Giannis Antetokounmpo greco.

Vale la pena sottolineare, peraltro, come si tratti di giocatori per niente banali, visto che Simmons riceverà probabilmente il premio di Rookie of The Year, Embiid è canditato al Defensive Player of the Year e Antetokounmpo ha numeri che gli consentono di ottenere voti per il premio di MVP della stagione regolare. Invece di chiudersi e rifiutare i giocatori esteri con atteggiamento sciovinista, la NBA ha accolto gli atleti provenienti da altre nazioni, che sono in grado di innovare e in certi casi cambiare il modo di intendere il basket.

Il modo più incisivo per sottolineare la vocazione internazionale della lega, ancora una volta, è la creazione di un background narrativo attorno ai giocatori. Antetokounmpo, ad esempio, è rinominato “The Greek Freak”, a causa della sua spettacolare struttura fisica che culmina in un’apertura alare di 2,22 m, circa 11 cm in più della sua altezza. Il suo nickname, dopo solo pochi anni, è talmente famoso e riconoscibile che il buon Giannis ha pensato bene di blindarlo con un bel trademark.

Il cerchio si chiude: tifiamo idee, non squadre

Il veicolo principale scelto per portare il pubblico ad avvicinarsi al basket americano, come visto, è risultato essere la creazione di brand sorretti da uno storytelling che viene supportato sia della singola squadra, che dalla lega. Partendo da una base di possibili utilizzatori che in qualche modo già conoscevano il prodotto di base – il basket è praticato e apprezzato in quasi tutto il mondo – la NBA è stata in grado di oltrepassare le possibili barriere comunicative grazie a iniziative di successo, che nel periodo dei playoff assumono ancora più incisività.

Il passo finale di questo percorso di comunicazione è che, specie nella mente dei consumatori/appassionati d’oltreoceano, tifare per una squadra NBA assume una valenza del tutto differente da quella del tifo della squadra di calcio della propria città. Sostenere una franchigia del basket americano, in altre parole, vuol dire essere d’accordo con un sistema di valori, una cultura, un’idea. Questo è il meccanismo inconscio che porta a scegliere di guardare una partita dei playoff alle due di notte piuttosto che dormire.

Guardare la NBA, allora, diventa una implicita affermazione di sé stessi, la voglia di entrare a far parte di mondo distante, la possibilità di evadere ed entrare in una dimensione in cui la narrazione delle varie squadre restituisce un messaggio sociale chiaro. Ecco alcuni esempi in cui la scelta di tifare per una squadra, all’apparenza dettata solo da motivazioni sportive, si incontra con il processo emotivo dettato dallo storytelling:

1) Simpatizzo per i San Antonio Spurs perché sono una delle squadre più vincenti degli ultimi anni => ma anche perché (inconsciamente o meno) mi piace la retorica tutta texana della famiglia.

Texas forever

2) Simpatizzo per i Cleveland Cavaliers perché Lebron James è uno dei giocatori più forti dell’era moderna => ma anche perché Cleveland è da sempre una delle città più sfigate negli sport americani, e la storia dell’underdog che arriva a vincere è da sempre uno dei canovacci preferiti nella narrazione sportiva.

3) Simpatizzo per i Philadelphia 76ers perché hanno superato tutte le aspettative e – per noi italiani – perché ci gioca Marco Belinelli, che sta vivendo probabilmente la sua migliore stagione => ma anche perché sono una squadra giovane, di grande prospettiva, e tutto ciò trasmette già di suo un messaggio positivo. Il percorso di ricostruzione della squadra, denominato “The Process”, ha fatto nascere il claim virale “Trust The Process”, e cosa può vendere di più di speranza di successo e gioventù? Non sorprende, allora, che nella classifica delle dieci magliette più vendute nella stagione regolare figurino proprio due giovani rampanti dei Sixers, ovvero Joel Embiid e Ben Simmons; solo i Golden State Warriors, due volte campioni negli ultimi tre anni, hanno saputo eguagliare questo risultato.

4) Simpatizzo per i Golden State Warriors perché il gioco di Curry ha rivoluzionato la pallacanestro moderna => ma anche perché sono la squadra più vincente degli ultimi tempi, e far parte del team più forte è una tentazione che fa sempre gola.

5) simpatizzo per i Boston Celtics perché hanno buoni giocatori => ma anche per la loro storia fatta di vittorie e campioni leggendari, da Larry Bird a Paul Pearce, perché da sempre sono stati la risposta allo strapotere delle squadre della costa ovest (Lakers su tutti), e perché la loro cultura (ecco che il cerchio si chiude) è sempre mirata a ottenere il prossimo trionfo.

La lezione comunicativa più importante dei playoff NBA 2018, pertanto, sembra riaffermare l’importanza della creazione di un background culturale e narrativo attorno ad ogni tipo di prodotto. In alcune occasioni l’obiettivo è molto più agevole (la narrazione di Brooklyn è sicuramente più semplice di quella di Oklahoma City). Partendo dalle proprie radici è possibile avvicinare il pubblico, farlo appassionare e arrivare a risultati impensabili.

Come sono andati a finire i playoff NBA 2018?

Qualche mese dopo aver scritto questo articolo, i Golden State Warriors hanno spazzato via i Cleveland Cavaliers di LeBron James in finale, aggiudicandosi il titolo NBA. Se ti va, in un altro articolo parlo della possibile correlazione tra i Golden State Warriors e i copywriter.

Articoli correlati

Sai che forse potrebbero interessarti anche questi post?

Super Bowl 2020: gli spot più belli sul rapporto con la tecnologia

Il Super Bowl 2020 ha proposto tanti spot con diversi approcci alla tematica della tecnologia. Ecco quali sono stati, per me, gli esempi più interessanti.

Comunicazione sportiva: il caso del Catanzaro promosso in serie B

Dopo quasi 20 anni il Catanzaro torna in Serie B: cosa è cambiato in tutto questo tempo nella comunicazione sportiva? Tante tante cose.

Formula 1 Rai: come si raccontava una volta il motorsport? Era meglio?

Il modo in cui si racconta lo sport è cambiato tantissimo negli ultimi 20 anni. Il confronto tra F1 Rai e Sky Sport F1 è forse uno di quelli che aiuta a capire meglio questa faccenda.